惑星の観測

惑星とはその定義(冥王星は?)

水金地火木土天海冥(すいきんちかもくどてんかいめい)と呪文のように覚えた惑星

2006年にチェコのプラハで開催された国際天文学連合総会で、天文学者は惑星を科学的に明確に定義しました。その定義とは

(1)太陽の周りを回っていること

(2)十分重く、重力が強いため丸いこと

(3)その軌道周辺で圧倒的に大きく、他の同じような大きさの天体が存在しないもの

の3つです。

冥王星にとってネックとなったのは、(3)の定義でした。

実を言うと、2003年に冥王星の近くに冥王星よりも大きな天体「エリス」が発見されており、冥王星は惑星の定義に該当しなくなってしまっていたのです。

その結果、(3)に該当しないということで、冥王星は惑星から準惑星というカテゴリに格下げされてしまいました。

これが冥王星が惑星から格下げされてしまった一連の流れです。

ちなみに、この冥王星のように、太陽系の外に存在している天体を太陽系外縁天体と言います。

「惑星の見かたのコツ」

見える時期や方角は、ずっと未来まで計算可能

見た目は「キラキラしない普通の明るい星」と一緒なので、形や模様を確認するには望遠鏡が必要

水星と金星は、夕方か明け方にしか見えない

火星・木星・土星は夜中に見えることもある

天王星と海王星を見るためには望遠鏡が必要

水星・金星(内惑星)

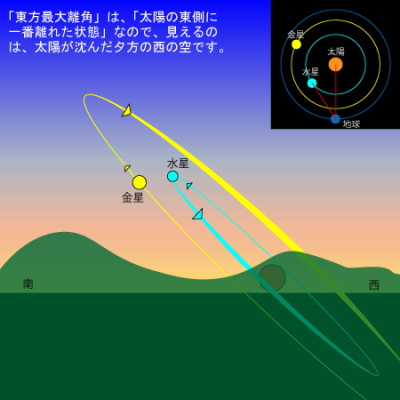

水星と金星は、地球よりも太陽に近い軌道を周っていて、太陽からある角度以上は離れることができないので、必ず明け方か夕方にしか見ることができません。

オススメは、夕方の西の空に見える「東方最大離角」の頃で、水星だと1年に3回ほど、金星は1年半毎にあります。

火星・木星・土星・天王星・海王星(外惑星)

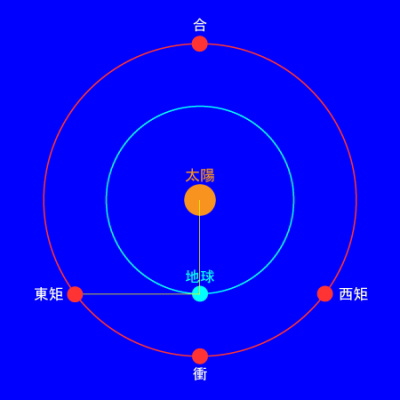

地球より太陽から遠い軌道を周っている惑星は、太陽と同じ方向に見える「合」の時期をのぞくと、ほぼ1年中見えます。

見える時期が「明け方→真夜中→夕方」と変わっていくので、見やすいのは衝を過ぎてから東矩のころまでです。

冥王星や小惑星

冥王星や小惑星も、地球より太陽から遠い軌道を回っているので、外惑星と同じような見え方をします。

でも、とても小さくて遠くにあるので、太陽の光が一番当たって地球との距離が一番近い「衝」のころ以外は、なかなか探せないと思います。

もちろん、望遠鏡の力を借りたり写真を撮らないと見ることはできませんし、見えても普通の星と同じです。

ポイント1「(水・金・火・木・土・天王・海王)星はいつ見えるの?」

惑星は必ず決まった時期に、決まった場所に見えます。ただ、必ずいつでも見えるとは限りません。

惑星は太陽の周りを周っているので、見える時期や場所を計算することができます。ただ、惑星はそれぞれのリズムで動いているので、「春に必ず土星が見える」という事はなくて、どの時期に見えるのかは毎年違います。

また、惑星は空の上の太陽の通り道(黄道)にそって見えます。

(余談ですが黄道12星座は星占いに出てきますね)

水星と金星は、太陽に近いので、必ず明け方か夕方にしか見られません。

惑星がいつ見えるのかは、インターネットで検索をしたり、パソコンのソフトを使うのが便利です。

リンクをたどって見に行ってね

ポイント2「(水・金・火・木・土・天王・海王)星は肉眼で見えるの?」

(水・金・火・木・土)星の5大惑星は、肉眼で十分見えます。ただし見えても、「普通の明るい星」です。

(天王・海王)星は望遠鏡がないと、見ることはできません。

望遠鏡が発明されるはるかに前から、「うろうろ動く変な星」は注目をされていたので、5大惑星は肉眼で見えます。みなさんがいつも見ている夜空の星のどれかも、惑星の可能性があります。ただ、図鑑の写真のように形や模様は、望遠鏡の助けがないと見えません。

天王星と海王星は、望遠鏡が発明されてから見つかったので、もちろん望遠鏡の助けがないとみることはできません。

5大惑星は1等星より明るい事が多いので、街の中でも見えます。でも、ほかの1等星と見た目の違いはほとんどないので、あらかじめ場所を知っておく必要があります。

よく「惑星はキラキラ瞬かない」と言われますが、よく見ないと違いは分からないと思います。

ポイント3「見るのに道具はいるの?」

惑星自体は目で見ることができますが、形や模様を見るためには、望遠鏡が必要です。

ただ、望遠鏡があっても、写真のような惑星の姿はなかなか見えません。

私たちは、地球の大気の底から星空を見ています。なので、風によって空気が乱されて、惑星はいつも写真のようにくっきりとは見えなくて、ピンボケに見えています。空気の乱れの少ない春や夏に惑星を見ると、写真に近く見えますが、冬場の星がきれいに瞬いているような日は、模様がまったく見えない時もあります。

意外と小さい望遠鏡でも、しっかりピントを合わせると、形や模様が見えます

しっかりきれいに見えるためには、それなりにしっかり(特に望遠鏡を支える台)した望遠鏡が要ります

天候(特に空の高い場所の風)によって、惑星の見え方はかなり違います

ポイント4「他に気をつけることは?」

大原則として、天気が悪いと見られません。くもりや雨の日は、きっぱり諦めてください。

望遠鏡より「虫よけスプレー」や「冷えないための上着」の方が大切です。

特に冬場の観望は生死に関わります。服装は準備万端を心がけて、無理は禁物です。

「修行」ではありませんので、つまらなくなったら即撤退です。ぜひ楽しくご覧ください。

もちろん、安全第一です。車の多いところや治安のよくない場所はさけてください。

夜間ですから、周りへの迷惑にも十分気を払ってください。

くもりや雨の日は見えません。旅行の目的にする時には、見えなくても楽しめるメニューも考えてください。

ポイント5「惑星別見え方ガイド」

惑星ごとに、肉眼と望遠鏡で見た時の見え方をご紹介します。

水星(内惑星)

夕方の日没後1時間か、明け方の日の出前1時間くらいの、わずか時間でしか見ることができないので、なかなか見ることができません。東方最大離角か西方最大離角の前後数日がチャンスなので、なるべく見晴らしのいい場所で挑戦してみてください。

| 肉眼で | 望遠鏡で(低倍率) | 望遠鏡で(高倍率) |

|---|---|---|

| 1等星ですが見つけにくいです | 明るい星です | 月のように欠けて見えます |

金星(内惑星)

夕方に見える「よいの明星」が約7か月、内合で見えない期間約1か月、明け方に見える「明けの明星」が約7か月、外合で見えない期間約1か月…の繰り返しで見えます。星として見えるものでは一番明るく、「最大光度」という一番明るく見える時期だと、昼間でも見えることができます。

望遠鏡を使うと、形と大きさの変化を追うことができます。

| 肉眼で | 望遠鏡で(低倍率) | 望遠鏡で(高倍率) |

|---|---|---|

| -4等星でかなり明るく見える星です | 月のように欠けて見えます | 月のように欠けて見えます |

火星(外惑星)

火星は約2年2か月毎に衝になるので、見えやすい年と見えにくい年があります。火星の軌道はややゆがんでいて、同じ衝の時でも地球との距離が近い「大接近」と、あまり近くない「小接近」があります。大接近は約15年ごとに起きて、2003年の時は5万年ぶりの大接近などと言われて話題になりました。

望遠鏡で見ても、大接近の時でないとあまり模様は見えません。

| 肉眼で | 望遠鏡で(低倍率) | 望遠鏡で(高倍率) |

|---|---|---|

| 1等星くらいで赤く見える星です | 赤く丸く見えます | わずかに模様が見えます |

木星(外惑星)

太陽系最大の惑星で明るく見えます。約1年と1か月ごとに衝になるので、見ごろの時期は毎年1か月ずつ遅くなっていって、12年たつと元の季節にもどります。同時に、誕生日の星座を毎年1つずつ通過していって、12年たつと元の星座にもどるように見えます。

望遠鏡で見ると、しま模様の変化や木星の周りに見える大型の4個の衛星(ガリレオ衛星)の移動を見ることができます。

| 肉眼で | 望遠鏡で(低倍率) | 望遠鏡で(高倍率) |

|---|---|---|

| 0等星でかなり目立つ星です | 周りの衛星が見えます | しま模様がよく見えます |

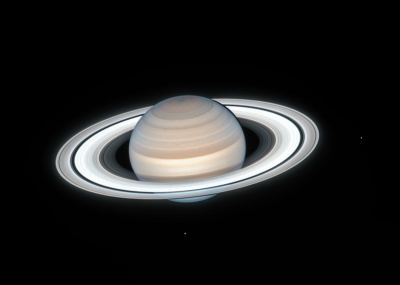

土星(外惑星)

おなじみの環のついた惑星です。土星の見ごろは、毎年約半月ずつおそくなって、30年たつと元の季節にもどります。

環の様子は望遠鏡で20倍くらい見えますが、100倍前後で土星らしい形に見えます。

| 肉眼で | 望遠鏡で(低倍率) | 望遠鏡で(高倍率) |

|---|---|---|

| 1等星くらいの普通の星です | 米粒のように見えます | 土星らしくみえます |

天王星・海王星(外惑星)

望遠鏡がないと、見ることができません。見えても普通の星と区別はつきにくくて、大型望遠鏡でやっと丸く見える程度です。

| 肉眼で | 望遠鏡で(低倍率) | 望遠鏡で(高倍率) |

|---|---|---|

| 見えません | 普通の星と区別できません | わずかに丸く見えます |