流れ星の観測

1833年の大規模な流星雨から始まった

天文学者デニソン・オルムステッド(DenisonOlmsted)は、1833年11月13日の夜、近所の人々の声で目を覚まし、寒空の下に出て空いっぱいに流れ星が流れるのを目撃した。その数は1時間7万個を超えるものだったそうです。

この流星雨は現在では、しし座流星群と呼ばれているが、当時は何か恐ろしい事の前ぶれではないかと恐れられました。

天文学者でさえ何故そのような現象が起こったのか、また、流星がどこから来るのかを知る者はいなかったのです。

1秒間に1つ超という凄まじい数の流れ星が空を覆うのを目にして、オルムステッドは天文学者らがまだ知らなかったあるパターンに気がつきました。

「オルムステッドは流星がみな天球の1つの点から流れ落ちていることを初めて発見し、その点を流星の放射点と名付けた」。

放射点は今日でも流星群の名前に使われています。

11月中旬に獅子座があるあたりから飛んで来るように見えることから「しし座流星群」と呼ばれます。

また、毎年8月に観察される流星群はペルセウス座から飛んで来るように見えるため「ペルセウス座流星群」と呼ばれています。

そして私は、お盆時期に極大日を迎えるペルセウス座流星群の日に、天気さえ良ければ「四国カルスト」で敷物を敷いて毛布を巻いて空を眺めています。でも1時間に100個程度といわれますが、月のない絶好のコンディションの年でも、良くて70個くらいしか見つけられません。

月が出ていたり街の明かりがあったらたぶん1時間で20個程度しか見つけられないでしょう。

流星群とは

流星(「流れ星」とも言います)とは、宇宙空間にある直径1ミリメートルから数センチメートル程度のチリや氷の粒が地球の大気に飛び込んできて大気と激しく衝突し、高温になってチリや氷が気化する一方で、大気や気化したチリの成分が光を放つ現象です。

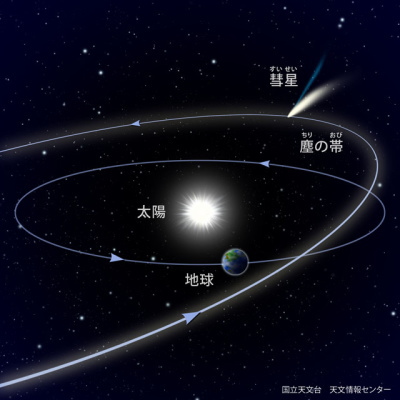

彗星はこのようなチリの粒を軌道上に放出していて、チリの粒の集団は、それを放出した彗星の軌道上に密集しています。彗星の軌道と地球の軌道が交差している場合、地球がその位置にさしかかると、チリの粒がまとめて地球の大気に飛び込んできます。地球が彗星の軌道を横切る日時は毎年ほぼ決まっていますので、毎年特定の時期に特定の流星群が出現するわけです。

このとき、地球に飛び込んでくるチリの粒はみな同じ方向からやってきます。それぞれのチリの粒はほぼ平行に地球の大気に飛び込んできますが、それを地上から見ると、その流星群に属している流星は、星空のある一点から放射状に飛び出すように見えます。流星が飛び出す中心となる点を「放射点」と呼び、一般には、放射点のある星座の名前をとって「○○座流星群」と呼ばれます。

流星の出現数ですが、流星群の放射点が地平線付近にあるときには、チリが大気にななめから飛び込んでくるためにチリの数は少なく、流星はほとんど出現しません。流星群の活動の活発さが変わらないと仮定すると、放射点の高度が高くなるにしたがって流星の出現数は多くなります。

流星の観測方法

流星の観測には、望遠鏡は要りません。

【見る準備】で書いたように、流星群の日に周りが暗くて空が開けたところでレジャーシートに寝転がって広く空を見上げます。

暗い流れ星を見るには空に目が慣れるまで10分ほどかかります。なので少なくても15分くらいは空を眺めてください。

「1~2分で流れないからあきらめた!」 なんてもったいなさすぎます。

目が慣れてくると天の川が薄雲のように見えてきて、さらに色付きで見えるようになったら目は大丈夫です。

あくまでも、空全体をぼんやりと眺めることです。

流星の別の醍醐味といえば

って、知ってますよね

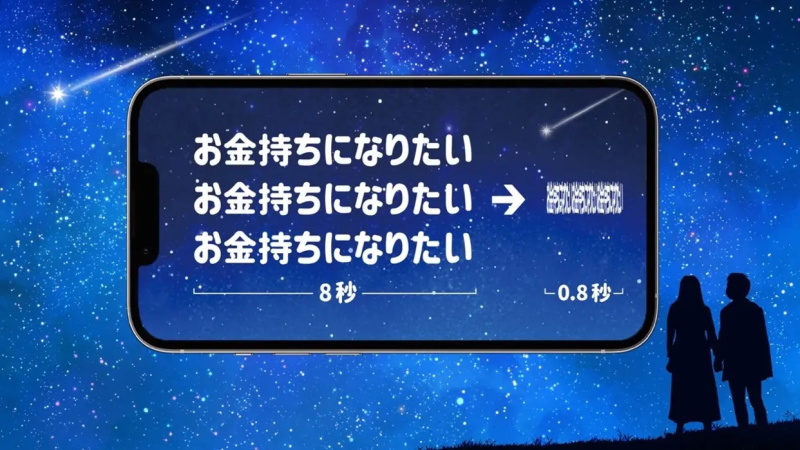

でも、「あっ!」と思っていると流れ星は消えてしまいますね。 言えてもせいぜい1回でしょうか

流れ星が流れ始めて消えるまでの平均時間は約1秒! 間に合いません~

たまに、2秒近く流れる中型の流星も見られますが、流星群の日でも1夜に数回です。

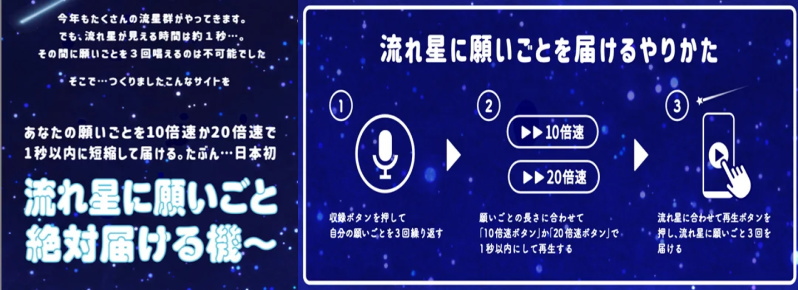

そこで、こんなサイトを見つけました。

星に願いを伝えるために願い事を短く圧縮して、それをスマホで再生するという

<方法>

願いごとを3回唱えた音声を1秒以内で高速再生。瞬間的に消えていく流れ星に聞かせる、というもの。

このコロンブスの卵的なアイデアで、日本中の子どもたちや大人たち全員の願いを届けたいと思います。

①サービスサイト( https://ad.shinmai.co.jp/ryusei

)へアクセス

②スマートフォンやPCのマイクで願いごとを3回吹き込んで録音

③サイト内の再生ボタンを押すことで、録音された音声データが10倍速・20倍速(1秒以内)で再生。

瞬間的に消えていく流れ星に向けて「願いごと3回」を届けることができます。

流星のもとになる彗星

流星のもとになる物体は「彗星」が出した塵だという話は上でしましたが、その彗星が登場して、その存在がとても気になる映画があります。

映画 「君の名は。」で出てくる<ティアマト彗星>は、地球最接近時に割れて、その破片により流れ星が流れたり、最大の破片が巨大隕石となって落ちてきます。

そんなことって、実際にはあるの?

「汚れた雪だるま」である彗星は、氷が沢山含まれたもろい天体です。ですから、太陽の近くまで来ると、その熱により内部が気体となり、爆発分裂してしまうことがあります。

彗星ははるか彼方にある、「オールトの雲」が起源です。漂っている氷の塊が重力バランスがきっかけで太陽のほうへ向かって移動するものが出てきます。そして太陽のそばまで来ると、暖められて尾っぽをだすのです。

その彗星が割れることは当然あります。

結局、映画の中でティアマト彗星はどうして割れて、糸守町に被害を与えたのか

太陽の熱による爆発や地球のロッシュ限界(約1万キロに接近したため壊れる)では説明ができません。

なので映画では、ニュースの中で「ロッシュ限界を超えてはないので、シューメーカー・レヴィ第9彗星のような状態ではなく・・」と説明し、さらに「原因は分からないが、なにか彗星内部で異変が起きた結果」割れたのだろうと説明しているんですね。

この映画は感動の「物語」です。

しかし、映画のストーリーの中で整合させようとしているんですね。

天文ファンが見ても「なるほど」と言って感動しているんです。