月の観測

-

小学校低学年用クイズ問題です。 とけますか?

要らぬお世話かも知れませんが、(正解は、1-ア 2-イ 3-ア 4-イ 5-ウ)

-

では、次の問題は判りますか?

低い位置にこのような月が浮かんでいました。 おおよその時刻と見ている方角を答えなさい。

答えは、画像をタップしてね! 良い子のみんなは判りますよね (^_-)-☆

小学生にも人気の天体なのですが知られていない事も多いのです -

さて観測してみよう

月は肉眼でも見る事が出来ますが、詳しくクレーターを観測したいと思ったら望遠鏡や双眼鏡が欲しくなります。

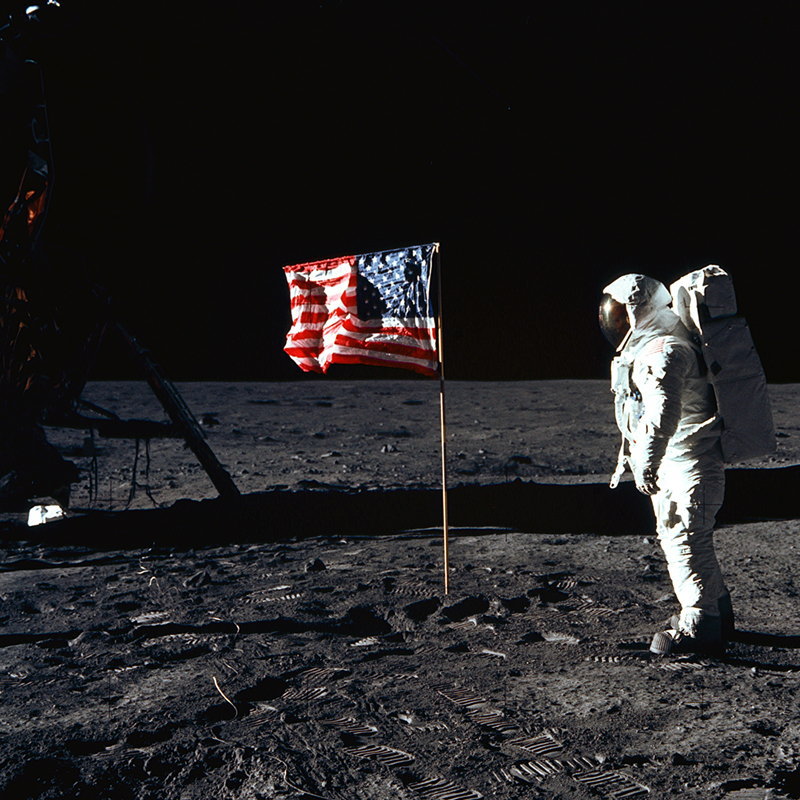

私が小学校3年生の時にアポロ11号を使って人類が初めて月に降り立った瞬間というテレビニュースをリアルタイムで見ました。

静かの海にアメリカの国旗がたてられました。 じ~~ん(感動)

月には空気がないため風でなびかないので旗の支柱は逆L字なんだよ って父に教わりました。

でも、この写真を見るとたなびいてる?

この写真が原因で、アポロ11号は実は月に行ってはいない。その証拠に旗は旗めいている。これは月面のセットの中で風が起きてしまったためだ。真空では旗は旗めかないはずだ。という疑惑・噂が飛び交ったようですね。

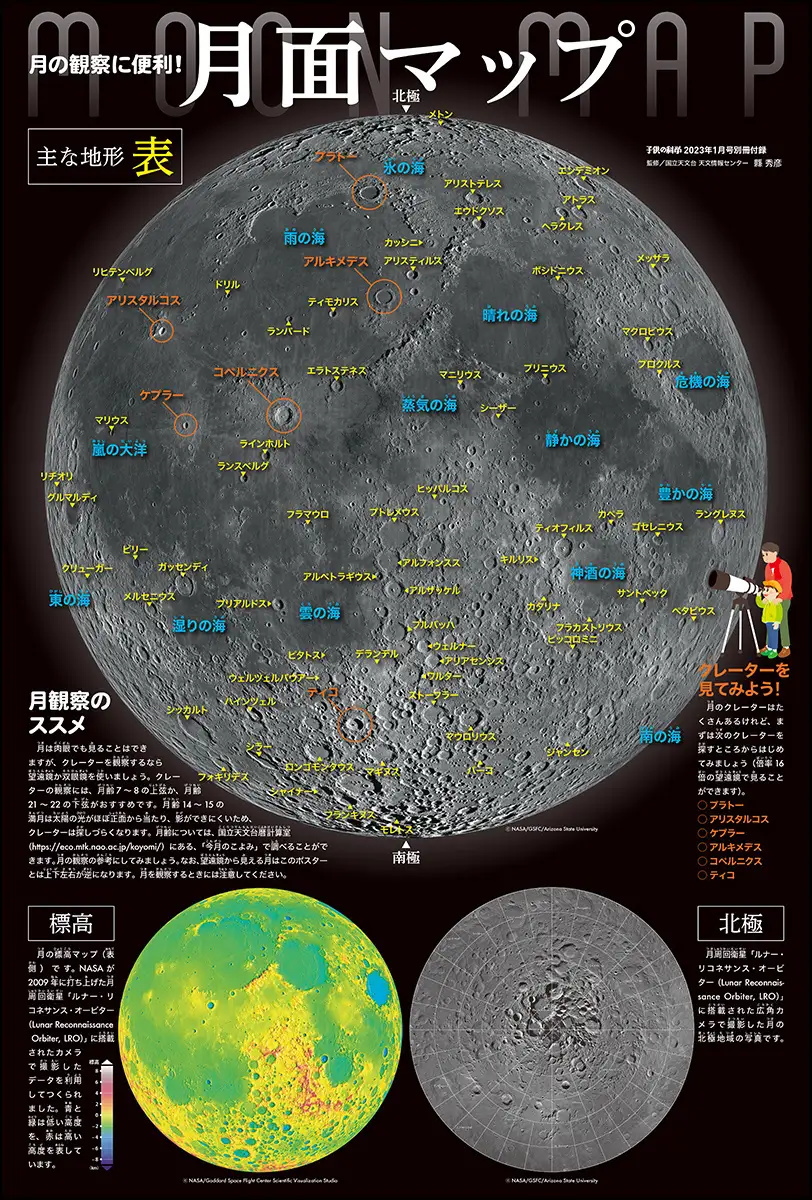

クレーターは、大小さまざまな隕石が月と衝突して出来た跡で、クレーターから放射状に延びる線(光条)を伴うものもあります。

月の大気はすでに失われていますので長期間にわたりその痕跡が残されているのです。

逆に「海」と呼ばれる場所もあります。

これは、玄武岩で出来ていて、簡単に言うと噴火活動により吹き出したマグマが冷えて固まって、クレーターが埋まってしまったところ。 と言われています。

このようなマップをもって観察をすると、とても月の事がわかりますね。

-

月と言えば、月にはウサギがいて、お餅つきをしている。

あなたは、月のウサギの謎について、ご存知ですか?

『昔、あるところにウサギとキツネとサルがおりました。ある日、疲れ果てて食べ物を乞う老人に出会い、3匹は老人のために食べ物を集めました。サルは木の実を、キツネは魚をとってきましたが、ウサギは一生懸命頑張っても、何も持ってくることができませんでした。そこで悩んだウサギは、「私を食べてください」といって火の中にとびこみ、自分の身を老人に捧げたのです。実は、その老人とは、3匹の行いを試そうとした帝釈天(タイシャクテン)という神様。帝釈天は、そんなウサギを哀れみ、月の中に甦らせて、皆の手本にしたのです。』

これは、仏教説話からきているお話です。

また、このお話には続きがあり、『うさぎを憐れんだ老人が、その焼けた皮を剥いで月に映し、皮を剥がれたうさぎは生き返る』という説もあります。だから、月の白い部分ではなく、黒い部分がうさぎなんですね。

月でうさぎが餅つきをしているのはなぜ?

では、なぜ餅をついているのでしょうか?

「うさぎが老人のために餅つきをしている」とか「うさぎが食べ物に困らないように」という説がありますが、中秋の名月が豊穣祝いであることを考えると、たくさんのお米がとれたことに感謝する意が込められているようです。

月うさぎは万国共通ではない、海外では?

日本以外では月の模様をどう見るの?

月は地球に対していつも同じ面を向けて回っているので、世界中どこで見ても同じ表面を見ています(見える角度に多少の違いはありますが)。しかし、月の模様をどう捉えるかは国によって様々です。

月の黒い部分を「カニ」に見立てる国が結構多いようです。韓国や中国では、日本同様ウサギに見えるそうですが、中国のウサギはお餅をついているのではなく、薬草を挽いています。また、中国の中でも、ウサギではなく大きなはさみをもった「カニ」という地域もあります。

欧米では「女性の横顔」だといわれていますし、インドネシアでは「編物をしている女の人」、ベトナムは「木の下で休む男の人」、オーストリアでは「男性が灯りを点けたり消したりしている」のだそうです。他にも、「本を読むおばあさん」「ワニ」「ロバ」など実に様々。おもしろいですよ!

日本=餅をつくうさぎ

韓国=餅をつくうさぎ

中国=薬草を挽くうさぎ

中国の一部=大きなハサミのカニ

モンゴル=イヌ

インドネシア=編み物をしている女性

ベトナム=木の下で休む男性

インド=ワニ

オーストリア=男性が灯りを点けたり消したりしている

カナダの先住民=バケツを運ぶ少女

中南米=ロバ

北ヨーロッパ=本を読むおばあさん

南ヨーロッパ=大きなはさみのカニ

東ヨーロッパ=女性の横顔

東ヨーロッパ=女性の横顔

アラビア=吠えているライオン

ドイツ=薪をかつぐ男

バイキング=水をかつぐ男女

うさぎから女性の横顔まで、眺める楽しみが増えました!

地球から月までの距離は約384,400km。肉眼で月の表面が見えるわけですから、すごいことですよね。ススキや月見団子を供えてお月見をしたり、仕事帰りに立ち止まって月を眺めたり……。

月うさぎに思いをはせながら、十五夜の月をゆっくりと愛でてみてはいかがでしょうか。